« C’est arrivé au cours de cet été vert et fou. Frankie avait douze ans. Elle ne faisait partie d’aucun club, ni de quoi que ce soit au monde. Elle était devenue un être sans attache qui traînait autour des portes, et elle avait peur ».

C’est ainsi que commence Frankie Addams (The Member of the wedding), le troisième roman de Carson McCullers. Dans la moiteur écrasante de l’été dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, Frankie Addams, jeune fille fantasque et garçon manqué, championne autoproclamée de lancer de couteaux, traîne, pieds nus, son ennui et son mal-être entre la cuisinière noire, Bérénice, et son cousin de 6 ans, John Henry.

Avide de métamorphoses et d’événements, Frankie Addams trouve dans le futur mariage de son frère l’occasion rêvée de changer d’histoire et d’appartenir à un ensemble : « ils sont tous les deux mon nous à moi ». « Amoureuse », Frankie se rebaptise pompeusement F. Jasmine Addams (pour former le nous avec JArvis, son frère et JAsmine, la fiancée) et se propulse dans une nouvelle identité idéale et imaginaire, en harmonie avec le monde extérieur – « Grâce au mariage, elle était en contact avec tout ce qu’elle voyait ». Ce nouveau soi, précaire et voué, tôt ou tard, à se soumettre à la réalité donne néanmoins au personnage la pulsion de vie et d’(auto)fiction nécessaires pour avancer vers un nouvel âge.

« C’est cet été-là que Frankie en avait eu assez d’être Frankie. C’était comme une maladie. Elle se haïssait… »

Portrait d’une pré-adolescente en proie aux doutes, le roman de Carson McCullers retranscrit avec justesse l’état d’extrême sensibilité qui caractérise la sortie de l’enfance, symbolisée par des exclusions vécues comme une grande injustice, du lit de son père où elle vient se réfugier quand elle a peur, du club des jeunes filles comme il faut, des jeux sous la treille. Personnage à fleur de peau, les nerfs à vif, hanté par l’idée de sa disparition (« Son image était floue et déformée dans le miroir »), Frankie Addams est de surcroît affligée d’une taille hors norme – à douze ans, elle mesure un mère soixante-dix – qui lui fait douter de sa normalité.

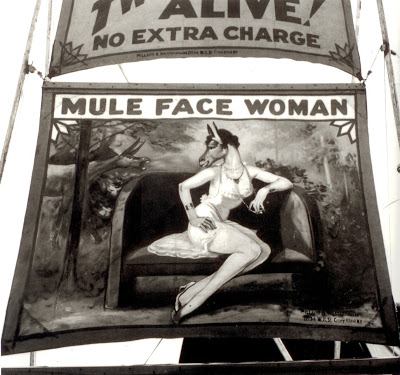

« En Octobre de l’année précédente, Frankie avait vu tous les membres de l’Antre des phénomènes : Le Géant, La Femme Obèse, Le Nain, Le Nègre Féroce, La Tête d’Epingle, L’Enfant Alligator, L’Humain moitié-Homme Moitié-Femme (…) Elle était effrayée par tous ces phénomènes, car elle avait l’impression qu’ils la regardaient tous d’un air complice : on te connaît. »

Rien ne tient la route et, sous le coup d’une nouvelle fatalité qui mine par avance les actions, la moindre entreprise se solde par un échec.

« Il y avait, sous l’orme, son vieux débit de boissons, elle avait l’habitude de s’asseoir, les pieds nus sur le comptoir, son chapeau mexicain rebattu sur la figure (…) Il venait parfois des clients (…). Mais le plus souvent Satan-le-Tentateur triomphait de ce qu’il y avait de meilleur en elle, et elle buvait tout son stock. »

« D’une cour de la rue montaient des voix d’enfants. C’étaient les enfants du quartier qui s’appelaient entre eux parce qu’ils voulaient creuser une piscine (…) Maintenant qu’elle avait douze ans, elle savait d’avance qu’ils auraient beau travailler et creuser dans toutes les cours des environs avec l’espoir d’obtenir un jour une belle piscine d’eau claire et fraîche, ils n’aboutiraient jamais qu’à d’immenses fossés pleins de boue. »

Marion Post Wolcott, Untitled (1938)

Tournant le dos aux jeux, elle enrage de ne pouvoir participer aux mouvements du monde.

« Cet été-là, Patton poursuivait les Allemands en France. On se battait en Russie et au Japon (…).Elle aurait voulu être un garçon, et faire la guerre dans les marines. Ou piloter un avion et gagner des médailles d’or en récompense de son courage. Mais elle n’avait aucun moyen de participer à cette guerre, et c’est ce qui la rendait triste et angoissée. Elle avait décidé de donner son sang pour la Croix-Rouge. Elle se sentait capable de donner un litre par semaine, et son sang coulerait dans les veines des Australiens, des Combattants de la France Libre et des Chinois (…). Elle entendait les médecins militaires affirmer qu’ils n’avaient jamais vu un sang aussi rouge et aussi puissant que celui de Frankie Addams. »

Ce que découvre Frankie Addams au cours de cet été « vert et fou », ce sont les limites de l’existence, la mort, l’impuissance enfantine, son corps, les contours de la petite ville où il ne se passe rien, son identité de Frankie Addams. En questionnant sa place dans le monde, elle entrevoit brutalement l’envers des choses (la sexualité des « parents », le désir qu’elle peut susciter – dans l’épisode du soldat, la violence gratuite) et les « prisons » de la vie dont la plus emblématique est celle, à travers la voix de Bérénice, imposée par la politique de ségrégation raciale.

« Tout le monde est prisonnier d’une façon ou d’une autre. Mais nous, les gens de couleur, c’est des frontières supplémentaires qu’on a tracées autour de nous. On nous a obligés à vivre parqués dans un coin, tous ensemble. Alors, on est prisonnier une première fois (…). Et on est prisonnier une deuxième fois parce qu’on est des gens de couleur. Un garçon comme Honey, il a parfois l’impression qu’il étouffe. »

Le choc de l’impuissance est accentué par l’impossibilité angoissante d’exprimer ce qu’elle ressent, son vocabulaire étant lui-même imité (« le nom de ce qui lui arrivait, elle ne le savait pas »). Face à la stupeur, c’est le monde qui prend le relai, reflétant – dans un mélange d’hallucination fébrile et d’enchantement enfantin – les mouvements d’humeur et les transformations intérieures (« Chaque après-midi, le monde avait l’air de mourir »). Omniprésente dans le roman, la musique surgit de quelque part dans la ville et dans la tête à des moments-clés pour pallier à la dissociation des mots et des sensations, à la séparation :

« C’était une mélodie lente, triste et sombre. Frankie écoutait toujours et, tout à coup, la trompette se mit à sautiller sur un rythme de jazz brutal et un peu fou (…). Puis la musique s’immobilisa sur une note longtemps tenue, qui allait en s’effilant de plus en plus et en s’éloignant. Et la première mélodie réapparut, et c’était comme si elle parlait de cette longue saison pleine d’ennuis. »

Confrontée à l’inexorable rétrécissement, jusqu’à l’étouffement, de son univers, Frankie Addams parvient à s’échapper temporairement de sa « prison » grâce à la fiction qu’elle élabore autour du mariage, au fur et à mesure que les heures avancent. En préparant son départ, avec toute l’extravagance dont elle est capable, Frankie Addams se réinvente et se projette dans un avenir conforme à ses vœux. Sa névrose fictionnelle lui fait franchir des portes interdites et aller là où elle n’est jamais allée dans la ville, aux confins du rêve et de la réalité. (« C’est là, dans ce bruit et dans cette fièvre, que le fantôme de l’ancienne Frankie apparut le plus distinctement à F. Jasmine – s’approchant le plus près possible du vacarme (…)»).

Les longues heures de (faux) adieux, « les dernières fois que » permettent à Frankie Addams de prendre une distance salutaire par rapport à son quotidien et d’ajuster ainsi sa perception et son regard. Dans un état d’extra-lucidité, la ville lui paraît autre, plus intéressante, plus précise, comme si un filtre lumineux avait été plaqué sur l’ancien monde. Le récit du dernier repas que la jeune fille, au paroxysme de son délire du départ, partage avec Bérénice et John Henry est parmi les plus beaux passages du roman, un repas savoureux et languide, peuplé de rêves, de souvenirs et de doutes et qui s’étale du début de l’après-midi jusqu’au soir, le temps s’étirant à l’extrême parce que vécu intensément.

« C’était un crépuscule blanc, et il mettait un temps infini à s’éteindre. (…) F. Jasmine alla chercher le journal du soir, et l’ombre se glissait dans la cuisine. Elle commençait à envahir les coins de la pièce. Puis les dessins s’effaçaient sur le mur. Et tous les trois, en silence, ils regardaient venir la nuit (…). C’était l’heure la plus sombre, où chaque phrase qu’on prononce prend une sonorité si triste et si jolie, même si rien dans les mots qu’on prononce n’évoque la tristesse et la beauté. »

Frankie Addams, traduction de Jacques Tournier in Carson McCullers – Romans et Nouvelles, Coll. La Pochothèque, Ed. Livres de Poche